平凡铸就伟大,英雄来自人民

尽管铀矿的开采较为复杂

环境异常艰苦,设备相对落后

但是中国人骨子里的那股倔强

让711矿人团结一致

攻克难关 奋勇拼搏

将从来没有干过的事

干成了惊天动地的大事

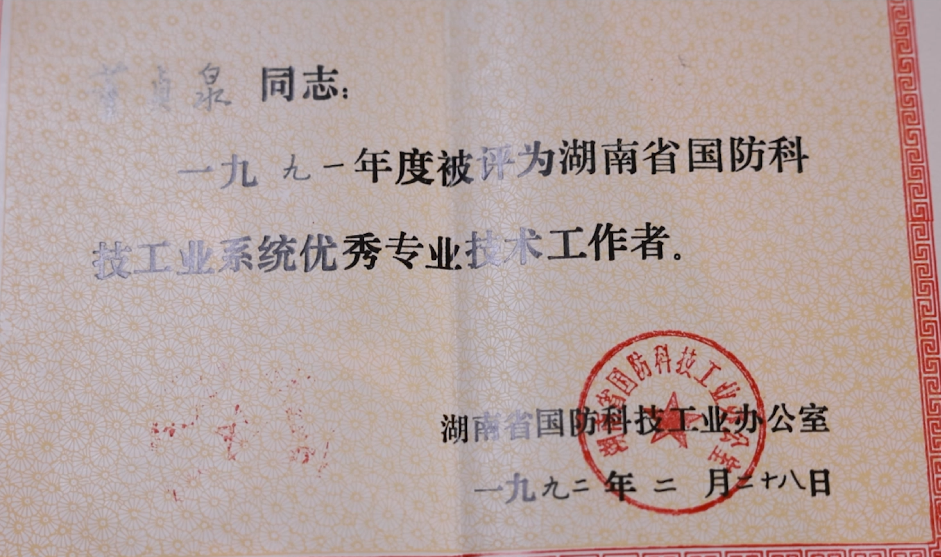

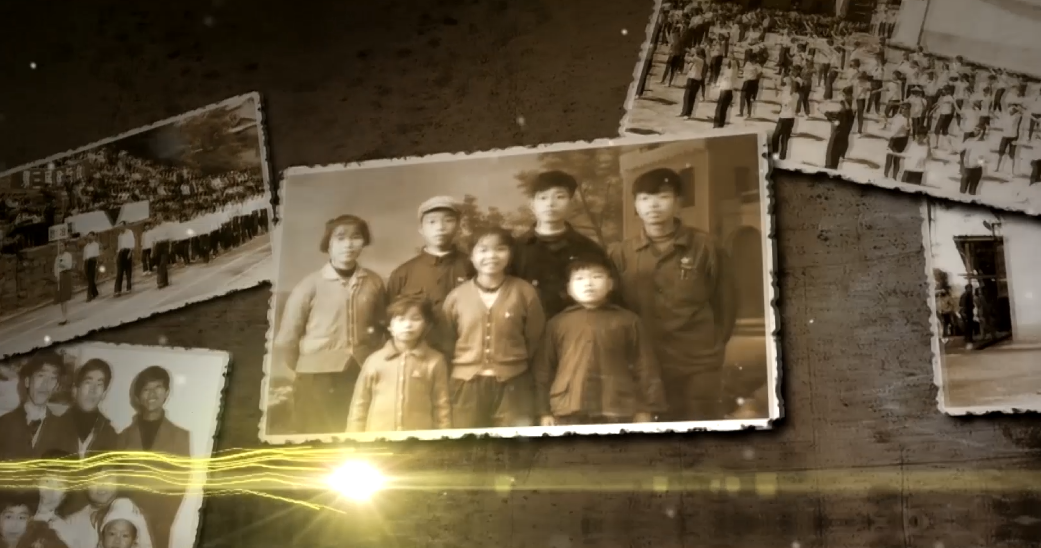

1960年,从成都地质学院矿产地质及勘探专业毕业的董贞泉和汪民伟,被分配到了中国科学院地质所,正打算去北京报到的他们,突然被告知,自己和其他60多个同学,因为国家的需要重新进行了分配调整。具体去哪?干什么?一概不知。

董贞泉回忆道:“保密教育非常非常严格,不能告诉家里面,你到哪去,干什么,人在哪里,都不能讲的。”

1961年底

25岁的董贞泉和新婚妻子汪民伟

坐上了开往南方的火车

即使知道此行将会遇到许多困难

但一想到背后是祖国和人民的期待时

他们便有了迎难而上的勇气

董贞泉说道:”在毕业分配的时候,往哪里去,那就是一颗红心,两种打算,党的需要就是我们的需要。”

汪民伟回忆:“我们都不是党员,但是党叫我们干啥,我们就干啥,工作不讲价钱。”

1961年来到711矿

董贞泉作为技术员,被分配到工区现场

需要下井进行铀矿试采工作

而妻子汪民伟则被分配到了钻探队

主要负责钻探的地质技术工作

当时711矿正在进行试采工作

任务重、困难大

夫妻俩完全没有任何怨言

积极投身到工作当中去

董贞泉说:”把这个地质工作做好,证明26号矿房试采的地质工作不能有任何偏移,当时为什么呢?我们当时矿里面也是第一次,以前没有这方面的经验。“

当时为了降低矿石的损失率和贫化率

711矿一直采用的是苏联的“木垫板法”

可是过程复杂、成本高

于是以董贞泉为首的技术人员积极改进

根据铀矿的特点决定采用“水泥浇灌法”

这在当时属于一个新的突破

董贞泉:“这个是个大问题,怎么解决,要降低采矿成本,就必须要对这些不合理的技术工作要进行改进,双方总工程师都在现场,都得要去处理,提出自己的看法,然后在会议上来解决,然后再反复试验,所谓试采、试采,就是这个不行我再改那个,那个不行我再改,反反复复,最后取得一个比较好的方案。”

“到现场去”

是董贞泉一直坚守的工作原则

作为技术员

他每天早上6点就要带队下井

因为只有到一线才能发现问题

保证生产安全,尽管井下空间狭小

通风靠自然风,照明靠电石灯

而且需要弯着腰工作

如此恶劣的环境,从未吓退董贞泉

在他的心里只有一种想法

党交代的任务,一定要完成好

董贞泉:“你干这一行的,就必须要到现场,你不到现场,你就拿不到第一手资料,拿不到第一手资料,你就指挥不了现场。我一上班我就调度去,拿着调度本,拿到我的笔,哪个采山,有什么危险,哪个地方的矿石比较好,搞地质的,实际除生产任务之外,还得保证安全。”

1963年8月1日

711矿正式全面投产

从此大量高品位的铀矿石

从这里源源不断地运出

为中国第一颗原子弹的研制

提供了稳定的原料

更为重要的是

从充填料开采到采选矿工艺

从采掘机械化到表外矿石堆浸

从污水处理到安全防护的一整套

系统且先进的铀矿开采技术

被中国人牢牢掌握

董贞泉说:“不惜一切的,拼命想办法,特别是309队一部分同志,51度、52度的温度,最高的温度达到54度,再大就没法生活了。都是这样,甚至形成了大家都心照不宣,都得要干,要干好,不干好不行。”

汪民伟说:“我们的青春献给了711矿,我们的子孙,我儿子也下井,从1980年下井一直,下到711矿结束,所以当时大家都说,献了青春献子孙。”

711矿人不惧困难

以“逢山开路 遇水架桥”精神

攻克了一个又一个难关

创造了一个又一个奇迹

为中国核工业的发展

作出了巨大贡献

来源:苏仙区融媒体中心

作者:黄钰凌 李阿俊 曹勇

编辑:谭茜纯

本站原创文章,转载请附上原文链接。

本文链接:https://wap.suxiannews.com/content/646740/59/12765267.html